台北市的八德路、忠孝東路、以及新生南路所圈起的那一畝三分地,小小的三角形街區,日復一日、年復一年地培育出對資訊與電子懷著夢想的年輕人。當你走進這個魔幻、奇異的街區,一個個販售電腦、電子材料、遊戲、手機、乃至於色情光碟的櫥窗,你會覺得充滿活力,沉寂的夢想死灰復燃,會覺得「我也能用這些小電路板成就一番大事」。

這就是光華商場的魔力。

晚上七點,下班後,寸明鏡踏入了這個三角街區。小小巷弄中充斥著食物的香氣,飢腸轆轆的北科大學生們穿著系服集體出來覓食;「在找什麼嗎?」、「都可以幫你做介紹喔」的招呼聲此起彼落;一疊疊電腦特價的傳單、一張張令人眼紅心跳的女優海報之間,食慾、性慾、夢想,這裡一應俱全,而且還很便宜。

寸明鏡側著身體跨越過幾輛違停的機車,在陰暗的角落中找到了一盞小小的鐵門,一個門牌。他按下了一旁的門鈴。

「找誰?」對講機那頭問道。

「我找……」寸明鏡微微環顧了一下四周,顯得侷促窘迫,他壓低了聲音:「……守護者。」

「誰?大聲點?」

「我找時、間、守、護、者。」寸明鏡將音量提高到他羞恥心的極限。

「上來吧,三樓。」鐵門打開了,寸明鏡趕忙走了進去,關上大門。

黑暗、狹長樓梯的盡頭,打開門在迎接他的,是他那綽號Timer的駭客同學,安明時——笑得合不攏嘴的安明時。

寸明鏡板著臉走進了安明時的工作室,一關上門,立刻作勢掐住安明石的脖子:「你那什麼中二口令~~!」

「我已經揍過他了。」沙發上傳來了一個中性的聲音——那是寸明鏡的畫家同學,柳無固。一身白衣的他(她)瀟灑地對寸明鏡揮手打了招呼:「具體來說,是踹。」

安明時嬉皮笑臉地拉了一把椅子,讓寸明鏡坐下。

寸明鏡打量了明時的工作室:

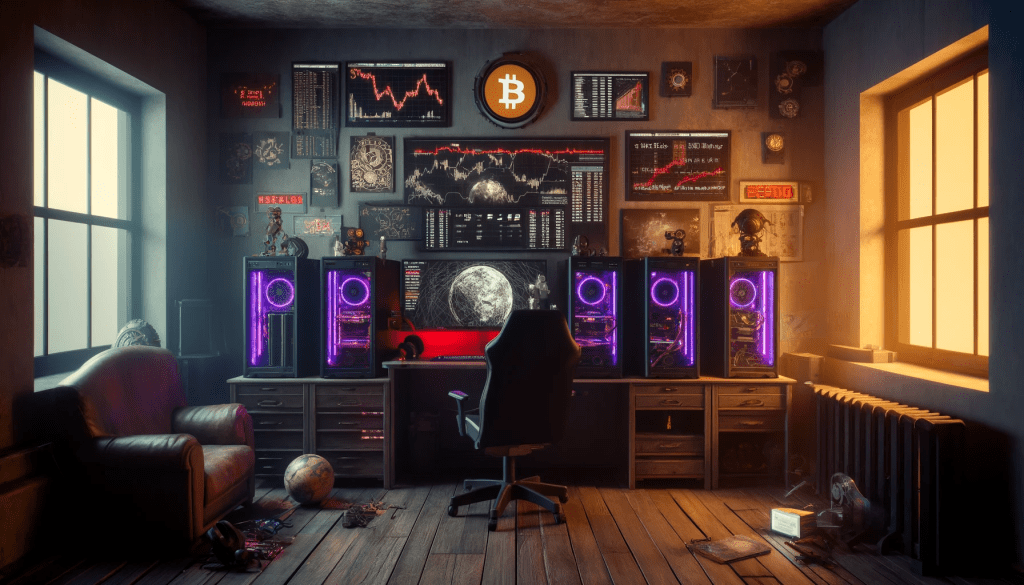

一個十五坪左右的舊公寓,牆上掛著五、六個大螢幕,顯示即時的比特幣價格、世界各地的時間、主要入口網站的流量;桌子上有著幾台拆開機殼、接上水冷裝置的電腦主機,內有紫色與紅色的燈條在發光;書櫃裡頭除了各種電腦書籍之外,還很突兀著放著一整套的四書五經,與書櫃上放著幾個鋼彈模型呈現一種衝突的氛圍。

房間內有一張單人座的老沙發、一張三人座的老沙發,幾張電競用的椅子;牆上掛著三個耳機、幾個VR頭盔。地上有兩個工具箱,還有散落一些機械零件。

「哇喔,明時,你真是活得像是個駭客。」寸明鏡將目光收斂在他的兩位同學身上:「說說正事吧。」

「明健(寸明鏡的字),你的君子任務是什麼?」柳無固問。

寸明鏡簡單描述了他去訪談了退場私校的學生,發現學生們被強塞了不適合的課程:這些轉學方案沒有考慮到學生的志趣、能力、家庭條件,更遑論考慮到他們的未來——對台北的高官來說,從報告裡面只能讀到一串數字,從倒閉學校轉移到了另外的學校,僅此而已。

「我的任務是去拜訪那些退場私校、失業的教授們。」柳無固報告著:「儘管教育部介入輔導,讓這些教師轉任他校,但是你們大概也能想像得到——各種適應不良。」

「嗯,轉換新工作嘛。」寸明鏡應聲。

「僧多粥少啊。」安明時皺起眉頭:「新來的教師鐵定被排擠吧,被覺得是來搶飯碗的。」

「不只如此,倒閉私校的教師轉任到另外一家馬上要倒閉的私校,這有解決問題嗎?」柳無故接著說:「你們知道失業的四百多個教師裡面,有多少個順利轉任到別的學校嗎?」

「等等,讓我來讓我來。」安明時一個轉身,在電腦上輸入「私校退場順利轉任的教師人數」,然後輕快地按下Enter:

「10人。」電腦螢幕上的一個對畫框秀出了答案。

「這是什麼東西?」寸明鏡好奇地問。

「嘛,我最近在訓練的新玩意兒,跟上次在頂風看到的、郭董跟Zach他們設計的『千眼』很像,一種叫做大語言模型的東西——有點複雜,等等再說。」安明時興奮地看向柳無故:「答案正確嗎?」

「沒錯,只有十人,四百多人中,一百八十人退休,二百二十人待業中。」柳無固回答:「在我看來,私校退場根本沒有任何的配套措施。」

四百一十分之十,不到百分之三的轉任率——從任何標準來看,都不叫轉型成功。

「真是糟糕。」寸明鏡看向安明時:「你呢?明時?連假期間你去哪兒做調查?」

「我做調查還需要出門嗎?」安明時往電競座椅的椅背上一靠:「莫子推讓我去了解私校退場之後那些校產處置的情況。我寫了幾隻爬蟲(spider)去抓資料,剩下的時間都拿來訓練這個寶貝啦。」

安明時拉過了電腦鍵盤,輸入幾個指令,牆上那些螢幕被切換到一張張圖表和照片。

「台灣在2012年共有28萬名大一新生,2023年底只剩下18萬人,2038年將只剩下13萬人。」

寸明鏡心中一驚:這代表連公立學校都可能要退場。

「私立大專院校可用校地面積達到2,350公頃,預期總共有587公頃將因為私校退場而釋出。」

「由於目前停招私校,多位於偏遠地區,當私校退場、師生需求不再,店家入不敷出,多只能拉下鐵門,留下滿街待租、求售的店面和學生套房,雪上加霜的是,退場私校土地荒廢、用途不明,甚至使校區成為治安死角,如停辦多年的亞太創意技術學院,校產曾多次遭竊。」

這的確是個嚴肅的問題,本來依靠學校而長出的住宅、餐廳、商店,如今這些生態圈頓失依靠,房價暴跌。

「退場私校的剩餘財產,往往包含面積完整的土地。經盤點全台高中以上退場私校土地使用規劃,校地再利用方案大致可分為七種,分別是已有實際案例的改制雙語國中小學、校產轉讓給公校、與其他學校合併,以及規劃中的興建社會住宅、改辦長照機構、轉型製造型園區、校舍轉型再造。」

「這邊我補充一下:」柳無固指著螢幕:「比起辦學,把校地拿來做工業園區更有賺頭。有一些財團看準這點,鎖定了一些經營不善的私校,入主董事會,惡意逼退教師與學生,迫使學校倒閉。」

寸明鏡是財務背景出身,完全理解這種操作——Hedge Fund,避險基金的做法:騰籠換鳥,舊酒新裝,重新出售。

「教育乃百年大計啊。」寸明鏡低聲感嘆,三人看著牆上的螢幕,久久不語。

「叮咚!」門鈴響起,安明時走去應門:「誰?」

「Ubereat,你的外送到了。」

「麻煩你拿上來。」

安明時開門,從外送員手中接過pizza,轉過身來,發現兩個同學直勾勾地盯著他:

「時間守護者?」柳無固挑眉。

「啊不是很會玩?」寸明鏡吐槽:「怎麼不玩暗語那一套?」

安明時吐了吐舌頭:「廢話少說,吃pizza啦。」

幾片薄餅、幾杯可樂下肚之後,寸明鏡搓了搓手:「let’s do something。」

當然要do something了,面對這樣的教育危機,君子們豈能袖手旁觀?

「當代教育最荒謬的事情,是無視學生的程度、興趣、意願,規定學生幾歲要熟練加減乘除、幾歲要學會微積分。」

「夫子說:有教無類;夫子的教育方式,是因材施教。」寸明鏡嘆道:「三千年前,夫子就能對門下三千弟子因材施教、對每個學生用客製化的方法提供教育。而現代人卻把一個個年輕的大腦當成工業製品,用標準化、流水線的方式,打造成『標準的知識份子』。」

「荒謬。」柳無固感嘆。

「愚蠢。」安明時嘲諷。

「我想打造一個線上的教育平台,能夠依照學生的能力與興趣,適時地提供知識,而非傳統那種照表操課的線上教育。」寸明鏡掏出他的筆記本,在上頭畫了一個代表教育平台的長方形,在裡頭寫著「因材施教」:

「一個為每個人提供客製化教育的平台。」

「說得好!我也是這麼想的。」酷酷的柳無固難得臉上有了興奮之情。

「怎麼說呢我們這個情況,」安明時接話:「是真正的『君子所見略同」吧。」

柳無固無視安明時的冷笑點,接過寸明鏡的筆記本,在上頭幾筆勾勒出了兩個小人:

「對因為私校退場而失學的學生來說,我們提供一個二十四小時不打烊、包含各種原課程以及原課程以外的知識內容。」畫家的筆下,第一個小人代表學生:「我們必須設計一個機制,讓系統能夠透過與學生對話的過程,了解學生理解的程度,才能配合他的程度提供剛好的教育。」

「所謂『當期可之謂時,不凌節而施之謂孫(同「遜」)』——在可以接受教育的時候教育,就是適時;教育的時候不超出學生的程度,循序漸進,就是有序。」寸明鏡點頭:「出自禮記『學記』。」

「吊書袋就免了吧,」安明時吐槽:「我的這個大語言模型可以派上用場。」

兩人看向這位駭客,寸明鏡指著螢幕問道:「我早就想問你了,這到底是什麼東西?」

「大語言模型嘛,所謂Large Language Model,LLM。是一種『文字接龍』類型的聊天機器人。」安明時簡潔地解釋:「他會閱讀你的問題跟要求,從中『猜測』你的意圖,然後用文字接龍的方式,回答合理的『人話』。」

「嘖嘖,你這樣解釋起來,好像很厲害,」柳無固雙手抱胸:「但是又好像很簡單。」

「簡單的是概念,困難的是實踐。」駭客指著桌上那幾台拆開機殼散熱,隨時全力運轉的電腦主機:「要讓他能回答有建設性的問題,需要餵給他海量的知識——你看,我的GPU都快燒起來了。」

「自然語言模型這種東西,我大概是了解的,也可以想像。」寸明鏡提問:「但是你這個模型、這個工具,要如何與『課程』進行串接呢?」

「嘿嘿,你們有聽過一種叫做『遷移模型(Transfer Model)』的東西嗎?」安明時問。

「等等,我想一下……」柳無固閉上眼睛回想在數師父歐陽勾股的程式語言課程上,歐陽勾股曾經提過這件事:「一個預先用大量知識訓練好的人工智能模型,把最後一層神經層拔掉,再用特定的知識庫來訓練它,使它成為一個特定領域的專家系統?」

「了不起,」安明時拍了拍手:「像你這樣的一個畫家,竟然可以有這種程度的理解。」

「你打算讓私校教師們來填補最後一層神經層?」寸明鏡指著第二個小人——這個小人代表教師。

「沒錯,我的這個大語言模型,一方面用問答對話的方式,對學生上課;另一方面,也用對話問答的方式,讓教師來教導大模型。」安明時在筆記本上畫著一個雙向的流程圖,解釋著機制。

「好點子!」柳無固一個彈指:「讓老師們也用循序漸進、用各種提問的方法,來測試大模型是否真正了解了一門知識;這樣一來,大模型也學會了如何用提問來判斷學生的了解程度。」

「『學然後知不足,教然後知困。知不足,然後能自反也。知困,然後能自強也。』」寸明鏡又忍不住背誦起「學記」來:「兌曰:『學學半。』——教與學是互相增益的。」

「夠了喔。」駭客翻了白眼。

「還有一個問題,」寸明鏡回想起在屏東的所見所聞:「私校教育中,『帶薪實習』是很重要的環節,這在我們這個平台中要如何實現它呢?」

寸明鏡在紙上畫上第三個小人,代表雇主。

「讓教育部代管學生學籍,由教育部跟僱主簽訂建教合約?」柳無固提議,順手在寸明鏡畫的那個火柴人身上加上一筆鬍子。

「然後讓學生按照以往的模式去實習?」安明時沈吟了一會:「可以是可以啦,但總覺得差了點意思,都已經變成這種客製化的平台了,有沒有什麼辦法提供一種客製化的、循序漸進的實習呢?」

「客製化的、循序漸進的實習?」柳無固提出疑惑:「實習為什麼需要客製化?」

「通常的實習,就是一個梯次的人被丟進公司聽候差遣。如果碰到有健全制度的公司還好,更常見的是實習單位對於實習生沒有完善的規劃,純粹當成一個廉價人力來使用。」寸明鏡想起自己學生時期的實習經驗:「有能力的人馬上會被賦予很多工作,暖機慢的人就只能影印泡茶。」

「我沒在所謂『正式的公司』工作過,但是,」畫家柳無固只在畫室當過助手:「這不也算是一種及早認識職場的體驗嗎?」

「無固啊,」安明時發言了:「教育不就是為了打造更好的社會與職場嗎?藉著這個機會,設計一個更好的實習發案,培養一批準備更充裕的學生,不是更好嗎?」

「明白了,」畫家點了點頭:「就像是幾位師父們常常掛在嘴上的:『為了清撤澄明的世道』吧。」

「世道,道……。」寸明鏡重複著畫家最後的幾個字:「對了,道!」

其他兩人轉頭看著他。明時問道:「道什麼道?你不是傻了吧?」

「我說的是DAO(Decentralized Autonomous Organization),分散式自治組織。」寸明鏡解釋:「記得嗎?歐陽勾股提過,那是一種用區塊鏈的智能合約來約束組織內成員依照時間與條件完成工作、就能領取報酬的『公司』。」

「我們可以用這個概念,把實習所需要完成的工作項目,打包成一張智能合約;如果實習生如期完成了合約內容,實習生就能自動得到合約內承諾的報償。」寸明鏡演譯:「這麼做的好處是可以減少公司方面的違約、延期付款、剝削實習生等問題。」

「明健,這個想法很酷,但是我們要如何認定實習生有完成工作項目呢?」明時詢問:「畢竟,目前為止的DAO,都是運用在加密貨幣項目上面,驗收的東西都是『款項是否到位』這種數值問題而已。」

「對啊,實習工作的內容應該比這個複雜多了吧?」柳無固也懷疑。

「我有個想法。」寸明鏡深吸了一口氣:

「我們用影像識別來作為是否完成工作項目的驗證。」

柳無固聽得似懂非懂,但是安明時已經從椅子上跳了起來:「幹!太酷了!」

畫家白了駭客一眼:「解釋一下吧。」

「大部分的工作完成之後,都有檢查的標準;如果是文書類的工作,都能用簡單的程式來進行檢查;問題是實作類型的工作,例如焊接、組裝等工作,傳統上都需要老師傅在完成後過來巡視一遍。」

「可是近來,這些檢查工作,都被人工智能給取代了,也就是所謂的自動化光學識別(AOI):只要能對工作成果拍攝一張照片,就能用AI來判斷是否合格。」

「沒錯,」寸明鏡接著說:「既然工廠與工作上,早就開始導入AI來判定工作的成果,那麼何不把這個小AI工具變成智能合約的一部分、變成檢查標準呢?」

柳無固從背包中掏出了筆記型電腦:「好,我懂了,接下來教給我吧。」

兩人看向這位飄逸的畫家,只見他打開電腦,開始飛快地用keynote作業:「我可是簡報專業戶,讓我們把剛才討論的東西,變成一個四分鐘可以講完的故事吧。」

柳無故快速地架設了簡報大綱,在大綱裡面列出需要填補的資料,讓兩人認領。在光華商場街區、安明時的小工作室裡,三人分頭作業,吃著pizza,喝著可樂,活像是一個新創公司。

「明健啊,『學記』裡面有句話是怎麼說的?」明時一邊查著資料,頭也不回地問著:「我記得是在說學習的時候如果沒有朋友,是很糟糕的?」

「獨學而無友,則孤陋而寡聞。」寸明鏡低著頭編寫著預算,回答:「明時,無固,有你們真好。」

窗外,喧囂漸漸歸於平靜;夜深了,滿街的霓虹華燈一盞盞熄滅;只剩這破舊公寓的三樓窗戶散發著微弱的燈光。小小陋室,窩著三位君子,還有一個正在萌芽的想法;這個想法天馬行空,荒誕不羈,卻有理有據,懷有大志。明朝太陽升起,究竟是幻夢一場?還是真能改變世界?

無人知曉。但是暫且無須理會,我們只要享受此刻——

多麼美好。諸君,多麼美好。

(待續)