子貢問曰:「賜也何如?」子曰:「汝器也。」

曰:「何器也?」曰:「瑚璉也。」

《論語・公冶長》

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

周敬王卅五年,魯國都城曲阜的大殿上,魯哀公焦躁地來回踱步;大臣們恭敬地立於殿下,但是交頭接耳著議論紛紛。

他們都在等待。

「報!」大殿門口,一名狼狽的士兵踉蹌的推門而入,一腳踩空,跌倒在地。哀公立刻吩咐侍衛將來人攙扶起來:「上來說話!」

「齊⋯⋯齊國高無丕、國書⋯⋯兩人領著六萬大軍,十日前⋯⋯從臨淄出發,」探子喘著大氣:「往曲阜而來⋯⋯算算日子,應該已經過了齊國的昌城⋯⋯。」

魯哀公聞言,腿一軟,癱坐在王座上。魯國臣子之首季孫肥急切地問著探子:「齊國的發兵檄文是誰寫的?說了些什麼?」

亂世之中,弱肉強食本是常態,但是在那個年代,發兵檄文就是霸權最後的遮羞布——如果師出無名,不只不能在部隊中立威,更可能遭到其他國家以大義知名出兵干預;此外,檄文由誰所寫,大概就能看出背後的主導者是誰——起碼,在此時此刻的齊國,這一點非常重要。

「是⋯⋯是國相田常。」探子在侍衛的攙扶下,斷斷續續地回答著季孫肥:「檄文大意是說,魯國長久以來,奉齊國為盟主⋯⋯但是齊國屢次出兵討伐對周天子不敬的封國,魯國卻不出兵相助⋯⋯。」

「田、田常說⋯⋯說⋯⋯君上⋯⋯」探子支支吾吾不敢說下去。

魯哀公低著頭聽著,擺了擺手:「直說無妨。」

「君上對盟約⋯⋯虛以委蛇,對齊國維繫中原和平之王業心懷不軌⋯⋯是⋯⋯是天下之大患⋯⋯」探子的聲音因為害怕觸怒君侯,而越來越微弱:「此次出兵,必當對魯國亡國滅種,以謝周天子⋯⋯。」

魯哀公重重地倒向椅背:「亡國滅種,亡國滅種⋯⋯。」

群臣亂作一團:六萬大軍,進逼曲阜,意在對魯國亡國滅種!

「田常那個小人真是胡說八道!」群臣中,大臣叔孫舒氣憤的叫罵:「什麼護盟不力!他們齊國討伐的對象,哪次不是覬覦人家的城池?魯國乃姬性之後,與天子同宗,伐魯才是對天子的大不敬!」

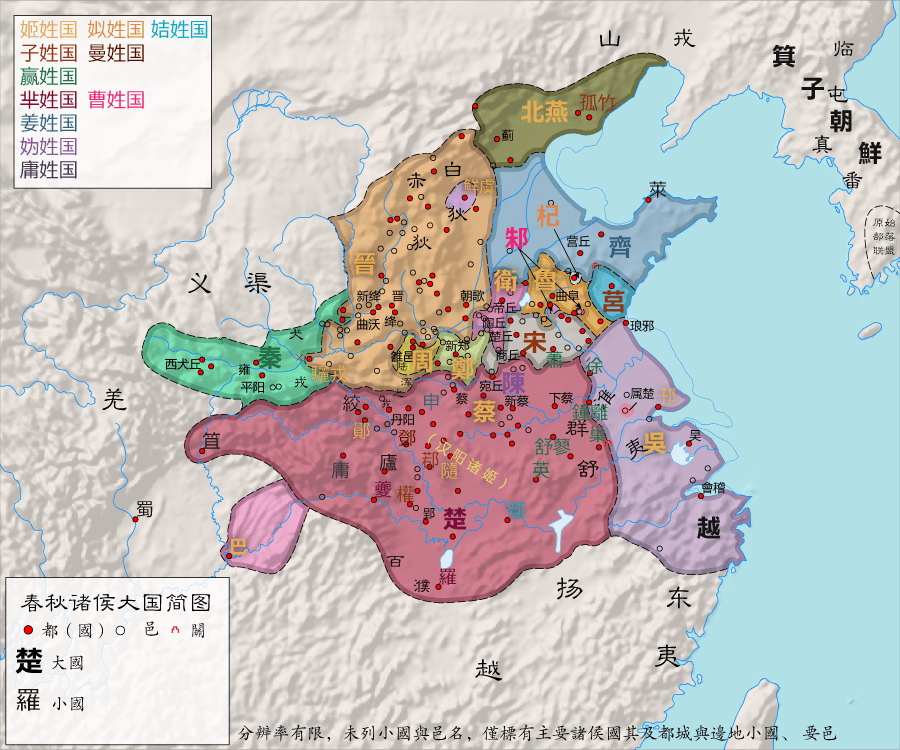

「叔孫卿別氣,這不過是田常胡謅的理由。」一旁魯國三大家族之一的仲孫何忌拍了拍叔孫舒的背:「我看齊國出兵的理由,是田常想要樹立自己的威望軍功,為自己推翻姜姓而代齊做準備吧!」

周敬王卅六年,齊國的國相田成子(田常)舉兵六萬伐魯;不是攻城掠地,而是要對鄰居魯國亡國滅種。

齊大魯小,魯國向來沒有爭霸的野心,但是強大的齊國卻總是覬覦這個數百年前周公的封國——這是因為齊悼公想要稱霸中原嗎?明眼人都知道,這是國相田成子的主意。

「田常這傢伙,真的打算要代齊了嗎?」三桓之首,魯國三大公卿的季孫氏家主季孫肥,自言自語地說著:「田氏取代姜氏的日子,看來不遠了啊。」

姜氏,乃是齊國國君的姓氏,源自於姜子牙。季孫肥這樣的自言自語,讓朝堂上一片肅靜,沒人敢搭腔——因為,在魯國,也有著權臣凌駕主上、可能取而代之的傳言;而所謂的權臣,就是魯國的三大公卿,大名鼎鼎的三桓:季孫氏、叔孫氏、仲孫氏。

三桓起源于魯桓公:桓公有四子:嫡長子太子同繼承魯國國君,即魯莊公;庶長子慶父(謚共,又稱共仲,其後代稱孟孫氏、仲孫氏、孟氏)、庶次子叔牙(謚僖,其後代稱叔孫氏)、嫡次子季友(謚成,其後代稱季孫氏、季氏)皆按封建制度被魯莊公封為卿,其後代皆形成了大家族。由於該三家皆為魯桓公之後,所以被稱為三桓。

「他們家齊國的事情,我們管不著。」仲孫何忌出聲打破這尷尬的寂靜,轉移話題:「現在當務之急,是整軍備戰以拒齊!」

「備戰?」叔孫舒低頭喪氣地說:「打得過嗎?人家可是六萬大軍有備而來,軍車萬乘,而且已經過了昌城;昌城到齊魯邊境不過再二十天,我們能動員多少兵馬?」

仲孫何忌閉上眼,在腦中盤點著各邑的兵馬,繃著臉:「⋯⋯至多一萬步卒。」

群臣之間瞬間炸開了鍋,一開始只是交頭接耳地議論,而後討論越發激烈,演變成爭辯:有人主戰,有人主和。

「一萬步卒又如何?國難當前,舉國皆兵,我們跟齊國拼了!」

「笑話!你是壯烈成仁了,但是婦孺何辜?我們還是趕快派人去割地求和吧!只要滿足了田常的虛榮心,他就會放過我們了!」

「你這匹夫!魯國生死存亡,你還想對田常搖尾乞憐?」

群臣分為兩派激烈地爭論,魯哀公一句話都沒聽進去,只是默默地舉起了手:「安靜⋯⋯,都給我安靜。」

大臣們儘管爭論得臉紅脖子粗,但是議論仍然嘎然止住,眾人等待著君王的裁示。

「寡人累了,」魯哀公顫顫巍巍地站起身,侍衛連忙過去攙扶:「去⋯⋯去傳孔丘,到我內殿見我。」

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

曲阜城郭內的窄巷裡,一名身穿華服、腰間佩戴著美玉的青年,快步疾走。他看上去英氣逼人,但是眉宇間透露著一股焦躁;儘管如此,他仍然維持著儀態,保持著從容。

華服青年推開一座宅院大門,裡面已經擠滿了人亂成一團;看到他來,眾人連忙迎上前去七嘴八舌地說:

「師兄,夫子從君上內殿回來半天了,一句話不肯說,看來非得等你到了才有辦法讓老師開口。」

「稍安勿躁,」青年的年紀不大,但是在場的人不論長幼,都稱他一句師兄;華服青年微笑冷靜地說:「各位同窗讓讓,我這就去見夫子。」

眾人讓出一條路,讓他走進宅邸屋內。裡頭只有幾名他的同窗:子路(仲由)、子張(顓孫師)、子石(公孫龍,孔門七十二賢人之一,並非名家公孫龍),他們圍繞著一名席地而坐的年邁老者恭敬地站著;當華服青年入屋時,年幼的子石連忙走近他對他低語:「師兄,你總算來了,夫子在等你。」

華服青年拍了拍小公孫龍的肩膀——公孫子石此時年紀不過十四歲,剛剛入了孔門,但是為人細心機敏,專門照料夫子的生活起居而隨侍左右。

「老師剛從君上處回來,」子張也靠過來,在他耳邊說道:「雖然夫子什麼都沒說,但是我打聽到了,齊國⋯⋯。」

「六萬大軍已過昌城。」華服青年打斷了他。子張此刻只有十七歲,但是已經跟著夫子學習了七年,精通六藝,在孔門中表現卓越,文采出眾,與文學第一的子夏不分軒輊;但是比起消息靈通,還是差了這位師兄一截。

他看了一眼站在夫子身後、白髮蒼蒼但是身形魁武的大師兄子路。子路的年紀只比孔子小上九歲,本是個舞刀弄棍的勇武之徒,但是自從夫子以「南山之竹砥礪而深」教誨了他,便拜在夫子門下;數十年來伴隨夫子周遊列國,已經磨去了他年少的鋒芒。只見他沈穩地站著,一點也不驚慌:他知道,該說話的時候,夫子自然會說。

子路看著華服青年,眼神彷彿在說:你終於來了。

青年調整了一下呼吸,恭敬地向閉著眼睛冥想的夫子行禮。

「賜來了。老師。」子路輕聲地說。

孔丘睜開了他的雙眼,他那垂老、睿智、但是哀愁的雙眼。

「賜啊,」孔老夫子此時年近古稀,已經不再是當年那個奔波於諸國之間試圖以仁愛贖世的那個熱血青年;數十年來的奔波、受挫,折損了他對亂世撥亂反正的希望,但是他熱愛世人的熱忱,未曾磨滅:「你都知道了?」

夫子深知他的這位學生,端木賜,有通天之能,天下大小事都逃不過他的消息網路。

「國相田常,令國卿高無丕、國書率兵六萬,開往曲阜,意在滅魯。」端木子貢在老師面前低首,說出他所知道的消息:「夫子,您的意思是?」

還沒等老師開口,年幼的子石忍不住插嘴:「師尊!大軍馬上就要兵臨城下,我們趕快準備離開吧?」

「住嘴,沒大沒小!」子張比子石大了三歲,出口訓斥道:「國難當頭,怎麼只想著逃跑?」

「可是以前在宋國、陳國、蔡國的時候,我們不都因為戰亂所以立刻離開了嗎?」公孫子石辯駁:「君子不立於危牆之下呀!」

「這次,」孔老夫子開口打斷了兩個年輕人的爭論:「不能走了。」

所有人都安靜了下來。

「魯國,是我以後墳墓之所在,」孔老夫子溫柔地看著他的四個學生:「是我父母的故鄉,是生我養我的地方。」

「魯國是我的家。家沒了,我還能去哪呢?」

孔丘說著說著,半閉起雙眼。是呀,魯國是他的家,他的晚年,都在致力於傾其所學來幫助魯國富強,但是時不我予——魯國大權旁落於三桓,三桓與魯君爭權,蹉跎掉了大好的時光,沒有投入教化、國防,只有虛耗。

遺憾呀。真是遺憾。

在國家面臨亡國滅種的存亡之際,國君這才想起了他,向他哭求存魯之道;而他能做的,該做的,就是拼著一身老命,也要救國。

老先生閉上了眼,在心底重新振作之後,睜開了眼。四名弟子看著老師的雙眼,充滿了銳氣與豪情——子路跟子貢認得:那是年輕時的孔丘、孔仲尼!

「君侯望我存魯。本來,我當動身北上,去阻止齊國大軍南下。」孔丘說出他心中的想法:「但是我老了,我真的老了,這個任務,該交給你們了。」

「二三子!國難當頭,汝等怎麼不挺身而出?」孔老夫子的聲音低沈,但是四名學生恍如當頭棒喝。

「夫子,讓我去説齊君!」白髮蒼蒼的子路拱手,請求出使:「我當以仁義說之,使其退兵!」

老夫子搖了搖頭:「霸者不仁,沒用的。」

「老師,讓我去!」子張上前一步:「我當以戰逼和,告訴田常:魯國早已做好準備,與齊國決一死戰,誓與齊國魚死網破!」

「太急躁了,不可。」孔子又搖了搖頭:「兵者,國之大事,既已出兵,齊國又怎會把我們的一萬步卒看在眼裡?」

「師尊!讓我去!我⋯⋯」公孫龍激動的請求出使,立刻被孔老夫子打斷。

「國難當頭,豈是你一個少年有能力逆轉的?」夫子的話讓子石羞得面紅耳赤,退了回去。

端木賜對著老師,跪坐了下來,拱手以對:「夫子,子貢願往。」

「你打算怎麼說齊?」夫子溫柔的詢問。

「此戰並非齊君所願,而是田常為了代齊、積攢軍功威望而推動的。」端木賜冷靜地分析:「要說齊,就要說服田常;而對於田常,要以利說之。」

夫子嘆了一口氣:「以利說之,是呀,以利說之⋯⋯。」

這顯然違背了孔老夫子的一慣風格,但是此刻容不得他堅持了:「你要如何以利說之?」

「田常代齊,看似穩當,但是不然:齊國內四大公卿:高氏、國氏、鮑氏、晏氏,並不服從於田氏。」子貢對於國際情勢暸若指掌:「這次用國君的名義,讓高氏、國氏的高無丕和國書領著他們的家兵前來攻打魯國,算是一種調虎離山,不想讓他們在國內跟自己唱反調。」

「我若能以利,誘使田氏與四大公卿互相制肘,那麼,」端木子貢轉了一圈眼珠子:「魯國或許能逃過過一劫!」

孔夫子再度閉上眼,四名學生安靜地看著老師,不敢打斷老師的思索。

「賜啊,」老夫子的雙眼依舊閉著:「你曾經問過我,對你有什麼評價。」

「是的,老師當時笑而不答。」子貢回憶道。

「你是『器』,」孔子閉著眼,似乎在想像著魯國的未來:「是能乘載國運的『容器』。」

「老師,子貢是何器?」子貢接著問。

孔子睜開了眼,眼中充滿了寄託。

「你是瑚璉(一種國君在祭典上裝盛祭神黍稷的禮器),是國之利器。」孔老夫子扶著地板想要起身,公孫子石趕緊過來攙扶。夫子一邊起身,一邊轉頭對著子路說:「由啊,駕我的車,立刻和賜北上!」

「不要管高無丕的六萬大軍,你們只管輕車北上臨淄,務必見到田常,說服他放棄攻打魯國!」

子路聽了夫子的吩咐,立刻出門備車。孔夫子在子石和子張的攙扶下,拉著子貢的手走出宅邸,屋外眾多學生紛紛圍了上來:「國之大事,在祀在戎。能不能為魯國擋下這樁禍事,就看你了。」

「萬事拜託。」孔老夫子對著他的學生端木賜拱手作揖,彎腰低頭。一時之間,大院裡,孔門所有的弟子一齊下跪,雙手作揖,對著子貢高喊:「萬事拜託。」

「師尊!」子貢拉著老師的手,自己屈膝就要對老師跪拜。

孔子立刻拉住端木賜:「別跪,尤其這趟旅程,別跪。」

「時間有限,不能與你好好話別。你要記住,要說服君侯將相們,要拿出他們想聽、愛聽的道理。」

「人們只聽自己認同的人所說的話。你跪了,就是低人一等;所以記住,千萬別跪。」老夫子語重心長地拍著端木賜的肩膀,拉著他的手快步走到門外,子路已經駕著馬車在門口等著了。

「記住,你是國之重器。」孔老夫子送端木賜上了車:

「你是瑚璉。」

(待續)