「天子東游於黃澤。歌曰:黃之池,其馬噴沙,黃之澤,其馬噴玉。」——《穆天子傳・黃澤謠》

周穆王東遊到了黃澤(黃池)。有歌謠這麼傳唱:黃池的水邊,天子的駿馬噴起黃沙;黃澤的水濱,駿馬踏水,濺起晶瑩如玉的水花。

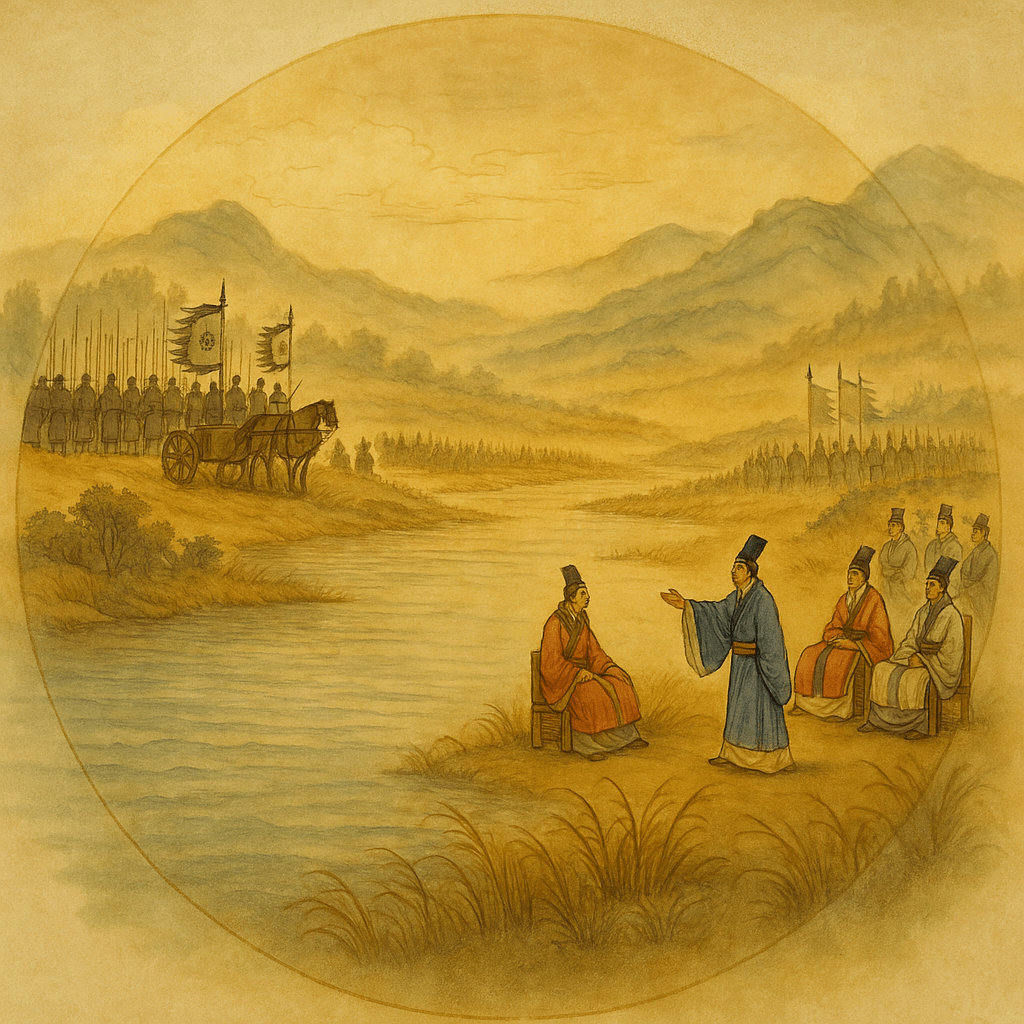

在這片充滿黃沙的大澤上,如今停泊了成千上百艘的戰船;每艘戰艦上,掛著朱紅色的紅帆,上頭寫著黑色的大字:

吳。

姑蘇的戰士們,身穿赤紅色的戰甲,腰間插著吳鉤劍,聽著戰船上鼓手的鼓聲,一同整齊地發出吶喊:「姑蘇勾吳!一統中原!」

他們的吼聲響徹黃池,乘著東風,飄到大澤的西岸;岸上紮滿了營寨,飄揚著黃色的旌旗——晉。

身穿著智氏的黑衣、趙氏的藍甲、魏家的紅鍇、韓家的青袍的家兵們,手持長矛沿著黃池西岸佈下一字長蛇戰陣。十萬人之眾的大軍一字排開,聲勢驚人;但是當晉國甲士們望向沼澤上像烈火一樣、密密麻麻的紅色戰船,掌心裡都冒出了冷汗。

年邁的晉國上卿趙鞅,身穿藍袍,爬上了望台,大手一揮——晉國的戰鼓咚咚響起,戰士們整齊地用長矛的長柄敲擊地面。

「尊王!」趙鞅高喊:「攘夷!」

一時間,晉國陣營高呼起晉文公當年稱霸的口號:「尊王攘夷!」堅定的意志化作吼聲,回敬南方人的吶喊。

「一統中原」和「尊王壤夷」的呼喊,迴盪在整個黃池之上。就在兩大強權的對峙中,黃池東岸的一個小帳篷裡,年輕的魯公姬將(魯哀公),臉色慘白地望著大澤——雙方的叫陣讓他心驚膽顫。

周敬王卅八年春,吳王夫差在去年於艾陵擊敗了由齊國四卿之首國書所率領的齊軍後,聲勢達到了顛峰。吳國水師從邗城鑿出了一條運河,名為邗溝,連接了長江與淮水,然後再透過泗水,將十萬水師連夜送達魯地,與十萬齊軍大戰於艾陵。

艾陵這個丘陵之地,根本不適合齊國的戰車部陣跟衝鋒,反而被下了船的吳國步卒藉著地形優勢,居高臨下,與魯軍合力包圍。國書被俘,夫差將其斬首。

然後,戰勝的吳軍沒有停下進攻的腳步,他們召集了魯國的軍民,協助吳軍開挖另一條運河「深溝」,將泗水連通到了濟水——自此,吳國的水師,可以從太湖流域,直接北上淮水、泗水、濟水、黃河。換言之,夫差可以將他的十萬大軍以船為馬,在一個月內送往中原任何一個角落。

對中原諸侯來說,已經沒有安全的地方了。

在挖通深溝的同時,吳王夫差得到了前線捎來的情報:晉國十萬大軍已經東出太行山,囤兵於太行陘(音「形」);晉公姬午送來文書邀約,敬邀吳子夫差,到黃池會盟。

會盟,這可不是什麼和平結盟,而是一個比拳頭大小、決定誰來稱霸中原的武林大會——這正是夫差日思夜想的機會。他立刻調動軍隊沿著深溝進入濟水,又傳令讓在姑蘇守城的太子友將看家底的三萬水軍也派來黃池。

姑蘇水師傾巢而出,齊聚在黃池邊上。吳王夫差還是覺得不夠——晉國畢竟是老牌的霸主,雖然論兵力自己一點不輸;但是中原諸侯講究的那套「禮節」,自己可沒把握不會出什麼紕漏。

他想要在會盟上有一個幫自己說話的小弟,最好是有知識有文化、赫赫有名的那種。

這就是魯公姬將出現在這裡的原因。

「君侯,我知道您受迫於吳子,不得不在會盟上支持夫差。」魯公身後,端木賜低頭拱手:「但是我奉了晉國上卿趙鞅的命令,前來帶話給您。」

「趙鞅怎麼說?」姬將回過頭來,臉色慘白。他知道子貢為了魯國而奔走,但是其實子貢並未在魯國宮廷裡面任職,並非他的臣子——子貢是用孔門弟子的身份行走於天下。

「趙卿請您⋯⋯,不要助紂為虐。」子貢低著頭,儘量修飾自己的言詞,顧及魯公的顏面。

「子貢⋯⋯,我有得選嗎?」姬將此時連三十歲都還不到,他苦笑道:「你是孔門高徒,你有什麼建議?」

「君上,」端木子貢抬起頭,面色哀戚:「不論是吳,還是晉,他們都沒真的把魯國的安危放在心上——您出現在這裡的原因,只不過是因為他們需要一個見證人;而且,這個見證人最好姓『姬』。」

「可悲,可嘆。」姬將嘆氣,神色激動:「晉國自詡為中原霸主,但是在齊國進逼我曲阜的時候一兵不發,只想藉著魯國來消耗齊國的軍力,自己坐收漁翁之利。」

「吳國雖是北上伐齊救魯,但是在戰勝後,取我糧草、開我水道,如今我們魯國已經淪為替姑蘇水師開道的馬前卒,任夫差予取予求!」

姬將說到氣處,雙眼中淚水打轉:「晉是狼,吳是虎,我誰都不想幫——但這又豈是我能選擇的?」

「君上,您要選的,不是吳,也不是晉。」子貢上前一步,堅定地看著魯公:「您的選擇只有一個,就是讓魯國生存下去。」

「叢薾小國,戰車不到千乘,我要如何靠自己生存下去?」姬將無力地搖頭。

「的確,靠兵力,無異是以卵擊石。」端木子貢雙手作揖:「君上切記:霸權可以奪國,但是奪不了百姓的心。」

「鑿斯池也,築斯城也,與民守之;」子貢的眼中充滿著熱情:「若百姓寧可犧牲也不願意離開家園,那麼魯國就有希望了。」

「孤⋯⋯,孤還來得及嗎?」姬將的雙眼迷茫——魯國政事被三桓把持,已有數十年之久。

「施行仁政,永遠都不遲。作為君上後盾的,不是三桓,不是晉吳,而是人民百姓的福祉。至於眼下的黃池之劫⋯⋯,」端木賜靠近魯公,壓低聲音:「君侯切記:拖。」

「拖?」姬將疑惑地看著子貢。

「以拖待變。」端木賜的眼神透過帳篷的縫隙,看向黃池上如火如荼的戰艦陣勢:「不要支持晉,也不要支持吳——兩國傾全國之力會盟黃池,這個陣仗比得是看誰能撐得久。」

魯公回首看了子貢一眼,目中有些許疲憊與遲疑。姬將本不欲來此,然吳國以「救魯之恩」相逼,晉國以「舊盟之義」施壓,兩難之間,只得應召赴會。此刻他站在兩國軍勢之間,恍如懸於兩峰之間的孤藤,不知風從何起,命將何歸。

遠處,吳軍旗幟鮮明,甲士如林,夫差高坐於黑頂大帳之中,聲言要「代天行道、平定諸侯」;晉國則由四卿分帳,卻彼此角力,諸將之間不無齟齬。會盟之地,早已非議禮之地,而是問勢之所。

「不消幾日,這僵持不下的局勢就會有所改變。」端木子貢拱手而拜:「屆時,再請魯公順勢而為。」

言罷,端木賜輕輕整了整衣冠,退出了魯君營帳,向晉軍大營步去。他既非魯臣,更非晉子,不屬於任何一國;子貢的目標從一開始的存魯,到現在穿梭在黃池之上意欲平衡大國勢力——他服從的不是君侯,而是自己信奉的道。

他真正的戰場,不在軍陣,不在帳中,而在諸侯之間的縫隙裡。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

在黃池的南岸,晉吳兩軍中間之地,搭起了會盟台。台上,上了年紀的晉君姬午坐在西席,身後站著的,是晉國四卿:趙鞅、智瑤、魏曼多、韓不信。

東側的席位上,坐著的是正逢壯年的吳王姬夫差——是的,吳國也是周王室的子孫,雖說在商代就已經和本宗分家,但是仍然為名門正宗的姬姓。只見他英姿颯爽、豪氣干雲,坐姿豪邁,右手搭著他插在腰間的寶劍上。夫差的身後站著的,是他打遍大江南北的戰將胥門巢、王子姑曹——奇怪的是,太宰伯嚭沒有在場。

在會盟台上,魯君硬生生地坐在低了一階的台上,座位略微靠東。年輕的姬將是在場最年輕的諸侯,身邊空無一人。他受到晉吳兩國的委託,本次會盟充當主司——身為周公後裔,姬將是當今中原最懂會盟禮節的諸侯。

會盟台下,除了兩國其他的臣子與將領之外,晉國與吳國各自帶領了精兵甲士千人,列陣而立,肅殺至極。端木賜、仲由(字子路)、高柴(字子羔)三人,位列晉國趙氏的客卿,站在首排。

「這哪是什麼友好的會盟啊⋯⋯,」子羔在子路身旁悄聲吐槽:「根本就是軍事演習。」

「會盟就是這樣子的⋯⋯,」子路低聲回答:「雖然號稱叫做結盟,是一種和平會議,但是事實上,諸侯們在會盟上陳列兵力,先講道理,決定誰在盟書上面第一個歃血——第一個歃血的就是盟主、霸主,諸侯以霸主馬首是瞻。」

「那如果談不攏呢?」高柴繼續問。

「文的不成就來武的。」年邁的子路回答:「想當盟主的諸侯就會排兵佈陣,展示軍力,威嚇其他諸侯以就範。」

「那如果還談不成呢?」子羔打破沙鍋問到底——必竟,沒有人經歷過會盟,上次會盟已經是百年前晉楚會盟了。

「你不會想看到的。」子貢插嘴,扭了扭頭,示意子羔看看黃池兩岸旌旗飄飄、以及因為士兵的走動而飛揚的滾滾黃沙。子貢望向子路:「子路,你準備好馬車了嗎?」

過去總是一夫當關、拯救孔老夫子於危難之中的子路點了點頭:「隨時都能走。」

夫差落座後,目光掃過諸侯,不待主司發言,便高聲道:「孤此來黃池,非為爭也,為救也。齊國虐魯,孤拔艾陵以平之;今孤請諸侯議盟,不為一己之名,乃為諸侯安定!」

吳王此言,宣揚著自己伐齊救魯的偉業,但是在場眾人都聽得出來潛藏爭席之意。

智瑤冷笑,不等晉公以及魯君發言,直接走上會盟台,拱手沉聲道:「吳子遠自南蠻,入居中原,自號仁義,實則以兵肆虐。晉國立於河東,屢敗楚兵,歷奉周室。今日議盟,晉當主之,天理人情,不容爭辯。」

「屢敗楚兵,歷奉周室?」夫差哈哈大笑:「百年前確實如此吧,但是今夕是何夕?是誰大破楚國於郢都?是誰主持了周天子應該主持的正義?」

「同樣都是姬姓子孫,天子做不到的事情,我姬夫差來做!」夫差站起身來,大手一揮:「於周室,我為長!」

「此言差矣,」晉國正卿趙鞅不懼怕夫差的氣勢,堅定而冷靜地說:「姬姓晉氏兩百年來,助周室東遷、南拒楚、西抗秦,免中原被蠻夷蹂躪,功不可沒;在眾多姬姓諸侯中,堪稱族長。」

「於姬姓,我當伯!」——在諸多姬姓諸侯中,晉國是大哥。

「姬將!」夫差氣得臉紅脖子粗,轉頭對著魯君大吼:「你也姓姬!你來評評理!」

真是無禮。魯君姬將被野蠻的吳王直呼其名,心中惱火,但是卻不敢發作。他起身,唯唯諾諾地拱手:「晉、吳皆我魯所敬。吾三國皆姓姬,出自周宗,本為同源之家。歃血為盟,誰先誰後,實非要務——但是我魯國自當殿後,以表謙順。」

子貢看著魯公,輕輕點頭——搪塞得好,此刻千萬別當出頭鳥。

「你這不是什麼都沒說嗎?」夫差生氣地一甩袖子:「晉國雖強,近年卻縱齊伐魯,不救同盟,這有道義嗎?孤若非起兵,魯國今日已亡!晉稱盟主,於心何安?」

魯公姬將忍氣吞聲,低下頭不回答——打算裝死到底。

「吳子之功,晉國不否認。」趙鞅沈著冷靜地發表議論:「但會盟以禮為本,位次以德為先。若不守次序,恐他日天下無序,誰可主盟?」

「禮禮禮,你們中原人就愛講這個沒用的玩意兒!」夫差嗤之以鼻:「講到禮,晉國和魯國不過是公國;孤可是吳王!與周王同尊!難道還當不成這個盟主嗎?」

「蠻夷!自命為王,還好意思在這邊說嘴?」智瑤也被夫差激怒了,高大的他往前踏了一步,右手搭上劍柄。

「放肆!」夫差身後的猛將、滿身紋身的胥門巢倏地拔劍,跳到夫差面前!

「智子!」趙鞅低聲喝道;智瑤意識到了自己的失態,恨恨地退了下來。

「胥門巢,退下吧。」夫差冷冷地下令,他環顧四周,從會盟台下的人群裡發現一人。

「這不是孔門高徒端木賜嗎?」夫差指著台下的子貢——這個當初慫恿夫差北上救魯、爭霸的儒生:「你懂禮,你來說說:孤的豐功偉業,能不能做這個盟主?」

所有人的目光都投向端木賜——這一切的始作俑者。子路跟子羔盯著子貢,為他捏了一把冷汗。

端木賜沒有料到在這樣的會盟場合,會有自己說話的時刻;他深吸一口氣,緩緩往前走了三步。在這三步的時間內,他想好了應答之詞。

「吳王功蓋海內,伐齊救魯,仁義之舉天下無雙。但是再偉大的功績,如果沒有遵守禮法,也是沒辦法服眾的。」

子貢先是吹捧了夫差一陣,然後指出了夫差所欠缺的東西——讓中原諸侯心服口服的禮節:「敢問大王,您代為主持的是誰的正義?今日參加會盟的,是諸侯呢?還是諸王呢?」

這一問,讓夫差啞口無言,呆了半晌,才回答:「孤主持的是周室的正義。」

「這就對了,在下懇請大王——」子貢在會盟台下,一揮袖子,雙手高舉作揖:「退王號!改稱公!」

「大膽!」夫差先是一驚,然後破口大罵:「為何孤要屈尊稱公?」

「周室再不濟,仍是天子。晉國也好,魯國也罷,中原諸侯皆以天子為尊。唯有去王號稱公,才能彰顯您尊重王室的誠心。」子貢不懼夫差的憤怒:「否則,吳國永遠不會被視為中原諸侯的一份子——今日也沒必要會盟了。」

「端木賜!你⋯⋯!」夫差氣得咬牙切齒。

趙鞅轉身面對台下的晉國甲士,一個點頭,精兵們一齊舉起手中長矛,重重頓地,發出巨響,為端木賜助威。

此時,方才一直沒有出現的吳國太宰伯嚭,匆匆忙忙爬上了會盟台,從夫差身後拉著他的衣袖,在他耳邊低語幾句。只見夫差的臉一陣鐵青,嘆了一口氣。

「罷了。」

「吳公就吳公吧!」夫差說完,轉身走下會盟台:「孤累了,明日再議。」

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

「子貢啊子貢!」晉吳兩軍各自退回營寨,回程的路上,子羔抓著子貢的肩膀瘋狂地搖晃:「你膽子也太大了吧!」

「子貢,我剛剛嚇得命都去了半條。」一身冷汗的子路也拍了拍子貢的肩膀:「你想過嗎?依照夫差的個性,可能當場殺了你。」

「我知道⋯⋯,讓我緩一緩。」子貢伸手搭在高柴和仲由的肩膀上,兩師兄弟才意識到子貢的腿都軟了,趕忙攙扶他。

三人拖著蹣跚的步伐,子貢看向會盟台——魯君對他投以不可置信的眼神;趙鞅跟在晉公身後,微笑地看著他點頭表示欣賞;智瑤的雙眼死盯著子貢,大概是嫉妒子貢大放異彩。

吳國的人馬狠狠地瞪著自己,但是不知道為何,眼神中充滿了憂慮。

「不知道夫差為何沒有發作,我看他根本不怕晉國的軍隊。」子羔扶著子貢,一邊嘟囔著。

端木子貢看著快步離開的吳國人馬:「吳國⋯⋯,」

「大概出事了。」

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

是夜,子貢三人在晉國營寨裡正要就寢時,黃池東岸突然鼓聲大作。子路拉起剛剛入睡的子貢和子羔跑出帳篷,只見黃池東岸的吳軍戰船上,士兵們高舉火把大聲吶喊。

北側的吳軍身穿白色戰袍,全身雪亮,揮舞著白色的戰旗;南側的吳軍則是一身紅甲,猩紅耀眼,高舉著紅色的旗幟。在火光的照耀下,呈現驚悚肅殺的氣勢。殺聲震天。

《國語・吳語》是這樣形容的:「萬人以為方陣,皆白裳、素甲、白羽之矰,望之如荼。王親秉鉞,載白旗以中陳而立。左軍亦如之,皆赤裳、丹甲、朱羽之矰,望之如火。」

吳軍聲勢,如火如荼,彷彿就要攻打過黃池。

子貢觀望遠方的火光,忽覺那排列之齊整、殺聲之壯烈,竟有幾分破釜沉舟之意——夫差,是瘋了嗎?

子路拉著他的兩個師弟在亂作一團的晉國陣地裡奔走,想找到自己的馬車。這時,趙鞅的門客司馬寅發現了他們:「端木先生!趙卿要您立刻去大營!」

子貢和子路對看一眼,子貢說道:「大局為重。」

三人在司馬寅的帶領下來到了晉國元帥的軍帳——趙鞅的帳篷。裡面赫見四卿面容焦慮地望著黃池東岸。

「趙鞅你這個匹夫!夫差都要打過來了!還有什麼好按兵不動的?」子貢才一踏入大營,就聽到智瑤咒罵著:「魏曼多!你枉稱晉國第一武士,還不趕快派你魏氏人馬跟我殺過去?」

「智子不可!萬萬不可!」危急時刻,子貢不管那些禮節,高聲制止!

「端木賜?你來做什麼?」智瑤詫異地問,然後一臉厭惡:「這哪有你說話的份?快滾!」

魏曼多以及韓不信也是一臉詫異,倒是趙鞅冷冷地回應:「是我叫他來的。」

「端木賜曾經在姑蘇臺與夫差深談過,我們問問他的意見,再做決定也不遲。」趙鞅不緊不慢地問道:「子貢,你覺得吳軍是虛張聲勢?還是真的要打過來了?」

「虛張聲勢!」子貢立刻回答,他的語速有如連珠:「四卿!吳軍的十萬水師航行數千里才抵達黃池,根本沒有足夠的糧餉輜重;不像晉國大軍,依靠著太行山、確保了糧道,可以好整以暇。」

「吳軍但求速戰速決!而且他們信奉的是孫武的兵法——」子貢繼續分析:「孫子追求的,是不戰而屈人之兵!」

「吳軍現在就是虛張聲勢,在夜晚趁我軍不備,用火光、服裝、戰鼓、殺聲,讓我軍心生畏懼、陣腳大亂。」子貢急切地說道:「文王爻辭曰:師出以律,失律兇也。此時我方兵荒馬亂,若是倉皇出兵,便是正中夫差下懷。」

戰鬥經驗豐富的子路也拱手說道:「兩軍交戰,必須師出有名;無名,則天下攻之。」

「眼下黃池會盟期間,諸侯相聚於黃池,為的是和平;吳軍若是突襲,必受天下諸侯指責。」武者子路指著窗外黑漆漆、沒有月亮的夜空:「況且,今晚是晦日(每月的最後一天),諸侯禁用兵。」

「對啊,今天是晦日!」子羔聞言,也不管三七二十一,跑出帳外看了看天空,又跑回來:「不只如此,現在還是孟春(一月),禮記有云:孟春,不可以稱兵,稱兵必天殃。」

魏曼多抬頭看了天空,掐指算了算:「吳軍怎麼敢出兵?就算是蠻夷,也不至於犯了這個禁忌啊!」

「⋯⋯吳軍內部鐵定出了什麼事。」趙鞅沈吟:「不然夫差不至於冒著這個禁忌和風險排兵佈陣。」

「如果我們按耐不住,放了一箭一矢⋯⋯。」韓不信喃喃自語。

「那就給了夫差光明正大進攻的理由,到那時候——」子路接著說:「犯了晦日進攻、破壞和平會盟的,就是晉國了。」

「你們這些儒生,太天真了。」智瑤鐵青著臉、搖著頭,突然插話:「晦日就不會進攻?當年晉楚的邲(音『必』)之戰,楚國就趁著晦日進攻,打得我們措手不及。」

韓不信點頭稱是——邲之戰的時候,韓趙魏三家已經位列六卿,韓家先祖就遭遇過這段慘敗。

「就算如趙鞅所說,我們不能當率先進攻的人,那麼好歹,我們應該退後三舍,避開吳軍弓箭的射程。」智瑤指著韓不信:「韓不信,你的先祖韓獻子當年就是跟著智宣子一起提前準備,才避免了全軍覆沒。別人不聽勸,你難道不跟我一起、要我們的家兵退避三舍嗎?」

「誰都不許動!如今兵荒馬亂,退後即戰敗!」趙鞅一拍桌子,平時溫文儒雅的他,此刻充滿威嚴,如同天神下凡;他大聲喝斥:「我乃晉軍元帥!四卿聽令!」

「全軍就地備戰!彎弓搭弦!不准放一箭一矢!」

「堅守黃池西濱防線!」

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

吳軍與晉軍,隔著黃池對峙了一夜,相安無事。隔日午後,黃池再會,夫差一臉憔悴地入席;晉君姬午也在四卿的簇擁下入座;魯君姬將,臉色慘白,想來一夜飽受驚嚇。

「晉公,吳公,」魯君姬將起身,向兩位君侯拱手作揖:「我們今日繼續商討歃血之事?」

「在那之前,」趙鞅發話了:「吳公,晉吳兩軍偃兵接好,為的是中原和平。昨夜吳軍臨夜部陣、徹夜擂鼓,故作進攻態勢,敢問何故?」

「天子有命,周室卑約,貢獻莫入,上帝鬼神而不可以告。」夫差幽幽地說:「周王室衰微,諸侯的進貢無法送達宗廟,對上天與祖先的祭祀也無法妥善進行。姬姓諸侯再也無力振興王室了,卻還匆忙前來責備我,這有什麼道理?」

「你⋯⋯」趙鞅正待反駁,夫差卻自顧自地說了下去:

「孤日夜兼程、匍匐而來,只為會見天子、遵奉王命。可你們晉國擁有著中原最強大的兵力,卻不顧王室安危,不去抵禦戎狄、楚國、秦國等外患,而是靠著我這個姬姓的兄弟之國,出兵來征伐不公不義的諸侯。」

「我夫差,一心只想維護我先君(闔閭)爵位。昨日退王號,稱公之後,要想再往上爭一分,怕僭越王命;要是往後退,又會喪失我國尊嚴與承諾,進退兩難。」

「如今會盟的時辰已近黃昏,如果今天會盟依然沒有完成,我們三國會被天下諸侯看成笑話。」夫差看了看日頭:「孤之事君在今日,」

「不得事君,亦在今日!」

話說到這個份上,意思是——今日若是會盟不成,就是你們這些中原諸侯逼我造反。屆時要戰便戰!

夫差這段話鏗鏘有聲,但卻沒有對昨夜之事做出任何解釋。趙鞅覺得自己必須討個公道:「吳公,兩軍對峙一夜,豈可沒有說法?」

「司馬茲!昨夜帶兵的將軍都給我上來!」夫差不耐煩地大吼一聲,會盟台下,走上來了六位渾身紋身黥面的姑蘇武士,眼神充滿憤怒;他們在晉公還有四卿面前排成一排,跪坐在地。

「昨晚帶兵的,就是我這六個將領。」夫差的聲音冷酷無情:「你們要的交代,我給你們了!」

夫差話音剛落,這六人突然從腰間抽出吳鉤寶刀,劃破自己的脖子,當著晉公還有四卿的面,自刎而死!血濺會盟台!

晉國上下一片驚呼!台下的子貢三人更是看傻了眼!就連見過大風大雨的趙鞅,此刻也是臉色慘白,一個踉蹌差點跌倒;一旁的魏曼多畢竟久經戰陣,趕忙扶住趙鞅。

吳公夫差看著台上倒在血泊中的勾吳戰將的屍身,一陣慘笑,逕自走上前:「來吧,來歃血為盟吧。這兒就有血,還是壯士的血——別再宰牛取血了,就用這些吧。」

「晉公,魯公,孤就先歃血了。」驚駭之中,夫差站在血泊裡,彎腰用手指抹了一把鮮血,塗在自己的嘴唇邊,代表立下了神聖的誓言——就這樣,夫差完成了歃血儀式:「你們自便。」

「姑蘇武士們!」滿嘴鮮血的夫差在台上,對他的部隊高呼:「今日黃池見血,孤終不負先君遺志——孤,為霸矣!」

「夫差萬歲!霸主萬歲!」台下的吳國戰士們興奮地高喊。

「上船去!」夫差大手一揮:

「我們回姑蘇!」

一聲令下,吳國的軍隊整齊劃一地調頭,在夫差的帶領下,離開了會盟台。台上的眾人面面相覷,看著吳軍回到東岸,登上船隻,真的就這麼離開了黃池。

「晉公⋯⋯,這歃血儀式,」魯君從驚嚇中回過神來,看著被這野蠻場景嚇傻、癱坐著的年老晉君:「我們還繼續嗎?」

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

晉公和魯公當然沒有接受用人血來歃血的野蠻儀式,當日他們草草散去。晉國部隊原地休整——畢竟昨晚他們一夜沒睡。

然後就在隔天清晨,趙鞅召來了子貢三人。

「越國攻打姑蘇,勾踐已經攻破了姑蘇城。」趙鞅讀著手上的帛書:「吳國太子友殉國,王子地被俘。」

「這就是為什麼夫差那麼突然、匆忙離去的理由。」趙鞅坐在椅子上,放下了手中的帛書:「吳國完了,就算夫差趕回姑蘇,也已經無家可歸;他將要面對兵強馬壯的越國水師。」

子貢想起了勾踐那仇恨的雙眼,還有范蠡那似笑非笑的表情——他知道,越國早就做好了復仇準備;夫差舉全國之力親赴黃池會盟,給了越國最佳的偷襲機會。

勾踐是不會放過夫差的。

「至少,」子羔在震驚之後,吐出一句:「夫差在亡國之前,真的做了半天的霸主。」

「爭霸中原,」子路長長地嘆了一口氣:「到底有何意義?」

「子路啊,你我都已經年過六旬,看過的破事還不夠多嗎?」趙鞅苦笑著:「這是個弱肉強食的時代,諸侯兼併土地,士大夫眼裡只有家族利益,百姓們呢,也好不到哪裡去——誰給他們飯吃,就支持誰。」

「剛強易折,爭雄鬥狠只是加速自己的滅亡,夫差就是最好的例子。」趙鞅站起身,捶了捶僵硬的腰板:「持盈保泰,才能走得長遠——我們看的不只是自己這一代,還要想著子子孫孫的榮華富貴哪。」

子路輕輕搖搖頭,他不完全認可。不過趙鞅可不在乎子路的想法,他只在乎他的家族:「端木子貢,你真是個人才。」

子貢舉手作揖:「謝過趙卿的讚美。」

「你本是為了存魯,才走這一遭的。因為你的關係,吳國出兵伐齊,而齊國轉移了目標,從攻打魯國,變成對抗吳國。」趙鞅述說著天下格局的變化:「齊國的國書、高無丕戰死,四大家族的兩個族長陣亡,現在齊國再也沒有公卿勢力可以阻止田常取代姜氏(齊國公室姓姜,姜子牙的後裔)自立為王了——齊國亂矣,再也不成爭霸氣候。」

「吳國打贏了,魯國雖然成為附庸,但是確確實實存活了下來——而且你看,沒想到,吳國轉眼間就要滅亡;魯國可說是毫髮無傷,連進貢給吳國的戰車都省下來了。」

「越國在你的三寸不爛之舌下,做出了正確的決定,對吳國虛以委蛇,騙過了夫差;現在呀,」說到這裡,趙鞅捋了捋鬍子,有點擔憂:「中原諸侯要擔心的,可能是越國囉。」

「至於我們晉國,在這次的黃池之會,雖然看似輸了面子,但是贏了裡子——夫差當了半日霸主,這個虛名就送他吧。」趙鞅看向遠方:「諸侯們清楚:晉國仍然是當世強權——未來若要與勾踐爭霸,還得是我們晉國。」

「端木賜啊,你一出門,存魯、亂齊、破吳、強晉、霸越。這天下,還真被你嘴上三寸,攪了個乾坤顛倒。」趙鞅回頭,笑著看向子貢:「你的舌頭真是當世珍寶。」

端木賜想起了孫武臨別前對他說的話:我的兵法,還有你的舌頭,都不屬於這世間之物。

「怎麼樣?要不要留在我帳下,為我效命?」趙鞅滿臉笑容。

「晚生謝過趙卿。」子貢彎腰拱手,趙鞅歡喜得正要將他扶起,卻見子貢挺起腰桿,轉頭看看天色:「在下還要趕回曲阜向夫子覆命;現在走,還能在落日前抵達衛國。」

子路聞言,走出帳外備車;子羔雖然感覺氣氛有點尷尬,但是仍然興奮地說:「我好久沒見到夫子了,快點出發吧!」

趙鞅看著子貢,輕輕嘆了一口氣:「既然沒有緣分,你就趕快上路吧。」

端木賜再度鄭重地向趙鞅拜別:「感謝趙卿的諒解。」

「記得,」趙鞅轉過頭去,擺了擺手:「你此行若逢北風,記得不要走大路。」

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

子路駕著馬車,師兄弟三人沒過半日,就駛離了黃池。

「趙鞅最後那句話是什麼意思?」子羔想了老半天不得其解:「北風指得是什麼?這些人,官做得越大,講話越不爽快。」

「現在是孟春,怎麼會有北風?」健壯的子路一邊駕著車,一邊說道。

「北風其涼,雨雪其雱。惠而好我,攜手同行,」子貢吟誦著詩經的《北風》:「其虛其邪,既亟只且。」

北風冷冽,天上還下著大雪。你曾經對我溫柔有情,說要與我攜手同行。如今那些話都是虛假嗎?你怎麼變得這麼急著遠離我?

「這是說:有人見不得我們為他人所用,想對我們不利?」子羔皺著眉頭:「子路啊,現在走小路,還來得及嗎?」

「來不及了。」子路轉頭看了一下後方,然後一揮馬鞭,加速飛奔。

五輛黑衣戰車遠遠地向他們靠近,那是智瑤的私兵。看來智瑤不想放子貢這種有勇有謀的策士回到魯國;一但知道他們離開了趙鞅,立刻派人來追殺。

「就跟你說了別那麼愛出風頭!」子羔忍不住對子貢抱怨:「你要出風頭就找個靠山好嗎?離開趙卿的時候,你好歹跟他要一隊護衛吧!我們這樣是裸奔耶!」

「子羔,這幾個月來我一直想跟你說兩個字:」子貢拉著子羔一起彎下腰,降低風阻,希望讓馬車跑得更快一點:「閉嘴!」

子路所駕駛的馬車是孔丘借給子貢的,孔丘乃魯國的卿大夫,配有四匹馬的馬車,其速度算是相當快的;而智氏的追兵所配的馬車只有兩匹戰馬,一時之間,也無法拉近與子路三人的距離。

兩隊人馬沿著濟水飛奔著,儘管子路的駕車技術堪稱一流,但是所駕之車並非戰車,也無法甩掉追兵,還有被拉近的趨勢。

「拜託拜託拜託拜託!子路拜託再快一點!我以後都會閉嘴的!」高柴龜縮在馬車內高呼。

就在智瑤的追兵追到一箭之遙的時候,智氏的追兵開始對子貢三人的馬車放箭。其中一箭命中了車廂,差點射中了子路!

「小心!」子羔驚叫。

突然,從右側殺出了一隊車隊,對智氏追兵放箭,頃刻間,五輛戰車被擊落了兩輛。子貢定睛一看,那隊車隊上面,揚起了一面他再熟悉不過的旗幟:

孔。

來人是孔門子弟!

「子路!子貢!樊遲來也!」車隊有五輛馬車,每輛馬車配置了御者(駕駛)、車右(負責持戈刺擊)、車左(車長,負責射箭)。為首馬車的車左,正是孔門中射術第一的樊須(字子遲,通稱樊遲)。

「樊遲?是子遲來了嗎?」子路興奮地大吼——樊遲是曾經在齊魯大戰中建過功業的人,有他在,智氏追兵不足為懼。只見樊遲掄起長弓,在飛馳的馬車上,精準地一個個將敵人射落!三兩下,智氏的追兵已經被清得一個不剩!

「還有我!公冶長!」子路仔細一看,那駕車的御者,不正是夫子的女婿、會聽鳥語的公冶長(字子長)嗎?

「夫子聽聞黃池會盟,料想到必然很凶險,要我和樊遲來接應你們回曲阜!」公冶長駕車靠近子路他們的馬車,與他們並駕齊驅:「咦?子羔?你也在啊?」

「對,意外嗎?」子羔已經習慣被大家忽視了。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

周敬王卅八年冬,失了姑蘇城的夫差,被勾踐一次又一次地擊敗,最後被圍困於姑蘇山;夫差赤裸上身,跪地爬行,乞求勾踐饒命。

范蠡在勾踐耳邊說:「莫忘當年夫差的婦人之仁,才讓我們得以復國。」

於是勾踐拒絕了夫差的請降。

「黃泉路上,孤無顏見伍子胥。」夫差抽出寶劍,自殘顏面之後,自刎而死。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

曲阜的孔子宅邸裡,子貢、子路、子羔三人,被眾位師兄弟團團包圍,當作是英雄一樣歡迎。夫子假託入宮議事,睜一隻眼閉一隻眼,讓他的這些弟子們在沒有老師的看管下放縱一天。

師兄弟們飲酒作樂。子羔吹噓著這一路上,在姑蘇宮殿裡、會稽山上、新絳城裡的各種宮廷鬥爭,當然少不了最後精彩的黃池會盟了;子路依然一臉嚴肅,獨自喝著酒,但是有同門來敬酒時,他也難得地露出了笑容。

子貢依然風度翩翩,進退有據。與同門對飲,淺嚐即止,飲而不醉。這身高雅,看得孔門中人好生景仰羨慕。

一直到了太陽下山,眾人散去,孔老夫子才慢悠悠地回到了宅邸。

子羔早已醉得不省人事,老夫子嘆著氣,像是看著兒子一樣,拍了拍他的背,便讓子路將他攙扶到客房裡去休息了。廳堂上,只剩下子貢,正襟危坐地等待著老師。

「賜啊,」孔老夫子靠近子貢,溫暖地拍了拍他的肩膀:「你,辛苦了。」

子貢雙手緩緩舉起作揖,他用袖子遮住了自己的臉。

他痛哭的臉。

入夜的大宅廳堂,只有夫子和子貢這對師徒對坐著。子貢無聲地哭泣,但是無論他再怎麼哭泣,心中的那個大洞似乎再也無法修復;蒼老的夫子則是無聲地望著他、眼神中充滿了理解與不捨。兩人就這樣不發一語,直到東方既白。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

黃池之會後沒多久,趙鞅就過世了,庶子趙無恤即位。智瑤取代趙氏成為正卿,脅迫魏氏、韓氏,舉兵攻打趙氏於晉陽。最後魏氏、韓氏被趙無恤策反,反過來滅了智氏;智瑤的頭被砍了下來,做成酒杯,韓趙魏三家用此酒杯共飲同盟之酒,一起瓜分了智氏的土地。

魯君姬將,晚年試著想從三桓手中收回權力,反而遭到驅逐,流亡到越國,抑鬱而終。諡號為魯哀公。

黃池之會上的諸侯,似乎都沒有好下場。唯有端木子貢名震天下。

有人說他後來當了魯國的宰相;有人說他回到自己的祖國衛國做了一名卿大夫;更多人傳說,深諳貨殖之道的端木賜,棄官從商,成為了富甲天下的儒商——說到這個,范蠡在勾踐稱霸之後,辭官到了魯國鄉間一個叫做定陶的地方,經商養魚致富;他總是一襲紅色衣裳,自號「陶朱公」,後世把端木賜和范蠡,當作商人之祖來供奉著。

太史公在《史記・仲尼弟子列傳》中,在子貢的章節中,以一句話總結了端木賜的冒險:

故子貢一出,存魯,亂齊,破吳,彊晉而霸越。子貢一使,使勢相破,十年之中,五國各有變。

不管子貢到底是為官還是從商,我都相信,他所服務的不是君王,更非金錢,而是他所堅信的價值觀——儘管那是個幾乎沒有成功希望的理想。

而我所聽說的子貢,在那次冒險後,潛心追隨夫子學習君子之道,再也不涉及外交與政治;他惜字如金,不再為天下君侯出一言,發一策。

孔子逝世之後,子貢整整在孔子的墓旁守孝了六年,哀痛才稍稍平息。然後,在某年某月的某一天,他悄然來到了穎川的深山、一個叫「鬼谷」的地方。

之後,再也沒有人聽說過端木子貢的下落。

人間再無瑚璉。

再過五十年,韓趙魏三家分晉,春秋終焉,戰國開始。

(完)